引き続き、旧フィアットアバルト595の気に入っているところを紹介します。

リアのエンジンフードです。

その前に、前提として、旧フィアットアバルト595のエンジン位置について説明します。

現代車の多くはFF(フロントエンジン・フロントドライブ)だと思います。

つまり、エンジンをボンネットに積んで、前輪で駆動するわけです。

FFは直進安定性がいい、キャビンとラゲッジスペースを広く取れるといったメリットがあります。

スポーツカーではFR(フロントエンジン・リアドライブ)があります。

FRのメリットは、前輪を駆動しないので、ステアリング(ハンドル操作)がスムーズ、前輪(操舵)と後輪(駆動)の役割が分かれているため、車をコントロールする楽しさがあります。

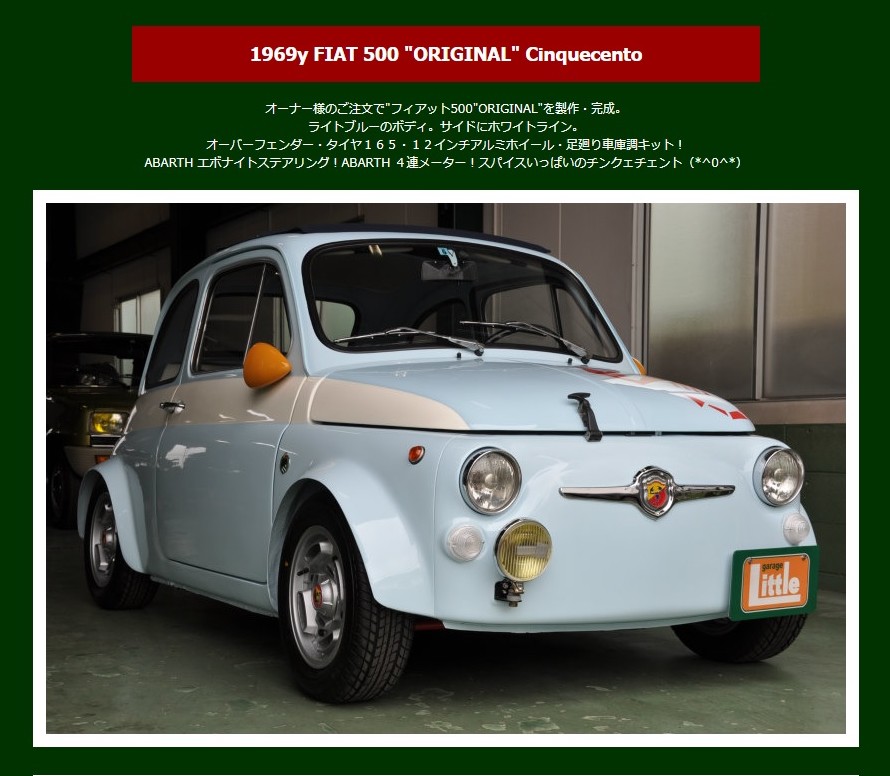

対して、旧フィアットアバルト595や旧チンクエチェントは、RR(リアエンジン・リアドライブ)です。

どういうメリットがあるかというと、エンジンやトランスミッションといったパワートレーンを後方にまとめられるので、FF同様、スペース効率に優れています。

ちなみに、空冷ビートルもRRです。あのポルシェ911もRRです。

ということで、フィアットアバルト595はリアにエンジンを積んでいます。

しかも空冷です(ここ大事)。

リアにはトランクがなく、リアフードはエンジンの熱を放熱する機能が必要です。

よってリアフードやガーニッシュには、放熱のためのスリットがついています。

ノーマルの旧チンクエチェントであればこれで事足りるのでしょうが、エンジン等をチューニングしたアバルトでは放熱がおいつきません。

そのため、リアフード自体を開いて、排熱を促すわけです。

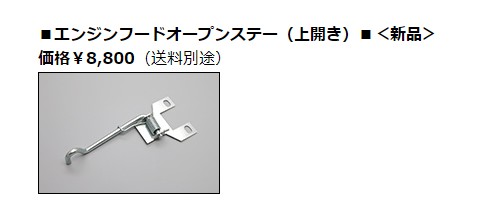

このリアフードを開くための器具、「エンジンフードオープンステー」と呼ばれるもので、エンジンの熱を放出するために、フードの上の部分を開いて固定できるようになっています。

これもお気に入りポイントです。

この半開きフードのおかげで、めちゃくちゃ早く走りそうなんですが、いくらチューニングしたアバルトと言っても所詮595cc。

現代車に比べれば、比べ物にならないくらいスピードは出ません笑。

ちなみに、旧フィアットアバルトはこのようにリアのエンジンフードを開けるのが普通のようで、下側を開くのが主流のようです。

引用:旧アバルト595(オリジナルABARTH)はフィアット500Dをチューニングしたサソリ版チンクエチェント!

人によってはフードが地面と水平になるまでオープンにしているものもあります。

下側を開いた方が雨に濡れない等のメリットがあるかもしれません。

でも私はこの上開きタイプが気に入ってます。

理由は、横から眺めたときの全体のバランスが、個人的に絶妙だと思っているからです。

ちなみにエンジンフードは閉じた状態で固定できる器具も備えられています。

「リアフードラバーストラップ」と呼ぶようです。

ラバーのストラップを金具にひっかけて留めるようになっています。

というわけで、閉じたままの状態で走行することも可能です。